2022年5月10日(火) 夕方に『むらさきmusicラボ』のママ講座として、実施した記録です。

ラボのママたちは、これまでも「カシシ」や「ウォッシュボード」など、様々な音の出る工作を経験してきていますし、それぞれの仕事や専門的なスキルを得る努力をしてきた経緯のある方ばかりなので、私が教えた以上のことをそれぞれ工夫して、勝手に実践して、それを周りに勝手にシェアをして…。そこにこどもたちも入り乱れて、微笑ましい雰囲気の中、実施させていただきました。

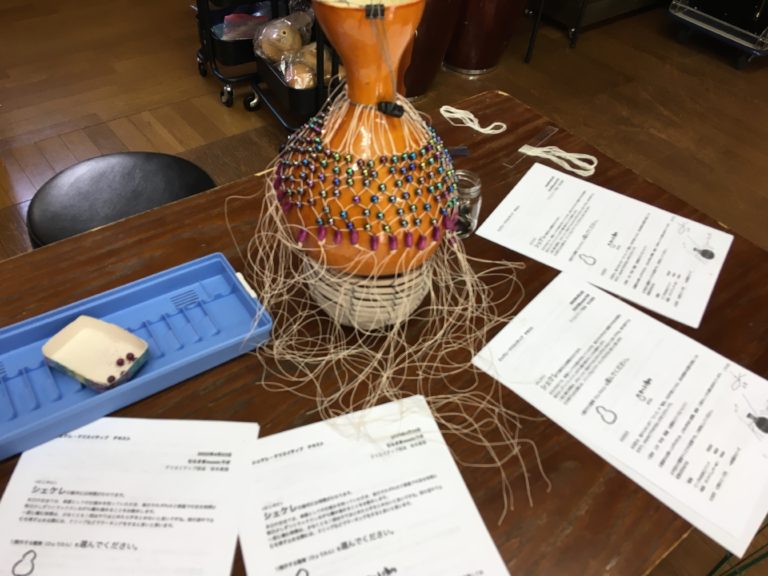

1)テキストは、先日の「あがた森魚」さんのイベント 「シェケレ&クリエイティブ」で作成したものです。

2)最初に体験してもらうのは、こちらの「半完成品」のシミュレーターシェケレで、瓢箪の球体のアール(曲線)にマッチするビーズの止めどころを判断する「パチッ」という音を聴き分ける体験です。

これが本当に、私は一番のポイントだと思っています。

3)次に、縦糸のループの結び方のレクチャー。結び目をエレベーターに例えて、上に押しあげながらノット(結び目)を作ります。各自、自分で選んだ瓢箪と、それにマッチするガイドの棒にあわせて、縦糸のループを作りました。私は、ママたちがこれに没頭している間に、こどもたちのそれぞれのピアノレッスンもできました。

4)ループを作った縦糸を上糸(本日は紙紐)に移します。ビーズの目数は、19個という目算にしました。木工用ボンドで、糸の先を硬化させて通しやすくする下処理をしておきます。

ウッドビーズを使用する場合、ピンバイスで穴の下処理もすると良いでしょう。今日は、こどもたちが、ピンバイスをかなり気に入ってやっていました。

棒を固定して持っていてもらう、瓢箪を固定して持っていてもらう。ゴミを捨ててもらう。いろんなお手伝いをこどもたちはしてくれました。ビーズを選んでもらうのも、もちろんこどもたちの役割です。

小さなウッドビーズをマーカーで着色してくれるグッドジョブもありました。本当にいろんな発見があります。

5)ビーズの一列目は、それぞれ隣り合ったもの同士を一つの穴に入れて「マリアージュ」させていきます。一列、最後まで二つの糸筋を一つの穴にマリアージュさせていって、一段目が終わる最後のところで、余らなければ成功です。

6)この時、結び目は、わざと甘めに仮り結び程度にしておくと、ビーズが下に落ちません。2段目以降に行く時に、改めて結び目にタイトにするのを繰り返していきます。

スキルを得た経緯のある方たちなので、「シェケレ」を作ることへの新しい発見がいろいろありました。

ラボのママたちは、定期的にお子様のレッスンに付き添いで顔をあわせているので、ここから先の作業を各ご家庭で隙間時間にすすめていただいて、その都度、ご質問に答えていきたいと思います。

=講座内容=

・糸やビーズのそれぞれの特性の説明紹介と購入希望の場合の各材料のピックアップ

・糸の切り方(定規または、プラ板をつかって)

・ループの作り方(今回はプラ板でガイドを事前準備していました)